Archives

Base de données des films

Rechercher un film

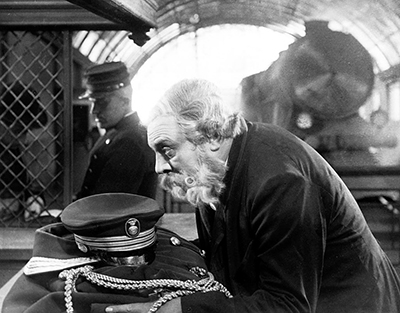

Le Dernier des hommes

Der letzte Mann

De Friedrich Wilhelm Murnau

- Type : Long métrage

- Allemagne / 1924 / 01:28:00 / N & B / Muet

- Genre : Fiction

- Avec Emil Jannings, Maly Delschaft, Max Hiller, Emilie Kurz, Hans Unterkircher, Olaf Storm

- Décor : Edgar G. Ulmer

- Montage : Friedrich W. Murnau, Elfi Böttrich

- Musique : Galeshka Moravioff

- Scénariste : Carl Mayer

- Technique : Prise de vue réelle

- Images : Karl Freund

- Source : Films Sans Frontières

- Copie restaurée

- Un portier d'hôtel est déchu de son poste et relégué à l'entretien des lavabos. Mais un jour, un riche client décède et lui lègue toute sa fortune. Ainsi, l'ancien portier a la chance de voir une improbable ascension sociale succéder à son déclassement.

En marge ! Dans le cadre de Ciné-Tambour, Université Rennes 2.

Qu’ils soient en groupe ou solitaires, les exclus de la société restent des exclus et la ville, espace tentaculaire et public, devient leur territoire… Que l’espace urbain soit perçu comme un purgatoire ou un refuge, la question de la marginalisation dans les villes sera au cœur de cette soirée. Que ce soit l'exclusion sociale créée par le déclassement professionnel que subit le portier du Dernier des hommes, brutalement mis en retraite anticipée et jeté au cœur de l’enfer de son quartier, mais aussi l'exclusion des migrants, dont la place dans les villes reste à questionner, notamment au sein de la ville d'adoption de la déclaration et du programme d'action de Vienne (qui réclamait, entre autre, la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille par les États). Sous le signe de la ville-étape du festival, Brothers of the Night nous confrontera à ces personnages dont le lien profond à la ville n’est que le signe d’un terrible rejet sociétal.

Marie Marquelet, Ciné Tambour, Université Rennes 2

« Aujourd’hui tu es le premier, estimé de tous, un ministre, un général, peut-être un prince. Sais-tu ce que tu seras demain ? » Ce premier intertitre donne le ton du quinzième film de Friedrich W. Murnau : Le Dernier des Hommes. L’homme dont il est question ici est portier à l’hôtel Atlantic, fier d’y travailler et de porter un uniforme qu’il arbore triomphalement le soir quand il rentre chez lui dans les faubourgs de la ville. Un matin, alors qu’il s’apprête à commencer sa journée de travail, le directeur de l’hôtel lui annonce qu’il a été remplacé et qu’il doit dorénavant garder les toilettes, dans les sous-sols. Malgré tout, le soir, il récupère secrètement son uniforme et tente de cacher son changement de situation auprès de ses voisins.

Fameux réalisateur de l’expressionisme allemand, avec ce film, Murnau choisit une approche plus réaliste. Néanmoins, il ne s’éloigne pas de certains partis pris de l’expressionisme, notamment par le biais de sa collaboration avec le scénariste Carl Meyer et le directeur de la photographie Karl Freund. Le Dernier des Hommes présente de nombreuses innovations telles une quasi-absence d’intertitre ou encore l’utilisation de mouvements de caméra prenant en charge la narration visuelle du film. Les décors ont aussi une grande importance, Robert Herlth et Walter Röhr ont entièrement construit la ville en studio, permettant de mêler à la fois réalisme et onirisme, portrait d’un homme donc, mais aussi celui d’une ville contemporaine. Chacun de ces choix de mise en scène permet de retracer le parcours d’un homme, sa déchéance et sa marginalisation, mais aussi les rapports de pouvoir au sein d’une société.

Le Dernier des Hommes occupe ainsi une place importante dans l’histoire du cinéma et de nombreux réalisateurs le revendiqueront comme une influence. Alfred Hitchcock, qui était présent sur le tournage (alors qu’il participait au film de Graham Cutts, Le Voyou, tourné dans les studios Babelsberg à Potsdam) expliquera d’ailleurs à François Truffaut l’importance de ce film du point de vue de la narration visuelle, des « ressources de ‘’l’imagerie’’ ». On pourra aussi remarquer qu’Orson Welles réutilisera certaines techniques, déjà présentes dans le film de Murnau, dans Citizen Kane.

Le Dernier des Hommes rencontre un succès mondial et Murnau tournera deux autres films en Allemagne (Tartuffe et Faust, une légende allemande en 1926) avant de se rendre aux États-Unis. Il y réalisera ses derniers films, dont L’Aurore et Tabou (coréalisé avec Robert Flaherty).

- <p><iframe frameborder="0" height="178" scrolling="no" src="" width="320"></iframe><br/> </p>